10月3日晚,威廉希尔新闻宣传主题培训会于线上顺利召开。大会特邀主讲人:中国报社记者王昊昊对机械院全体宣传干部进行以《练就科技新闻“眼”》为主题的细致经验分享和工作指导,获得与会师生一致好评。本次会议由公司党委副书记贺迅发起,李迪老师主持,记者王昊昊主讲,院融媒体成员,红色引擎宣传部成员,院各级宣传委员积极参与,最终圆满结束。本次会议是机械院全体宣传干部的一堂宝贵经验课,为个人新闻宣传能力素养提高提供鲜明导向,也为院宣传工作增力赋能,意义颇丰。

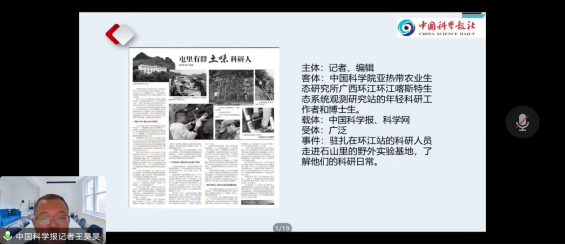

培训开讲,记者王昊昊以科技新闻的主体、客体、载体、受体要素及其特征入题,一针见血地解决了新闻写作内容与技巧的重难点;而后就如何发现、挖掘身边科技新闻进行了细致的讲解。王昊昊指出,新闻甚至可以是“聊出来”的:通过日常“闲聊”,记者往往能在无意中获得灵感思路,从而有目的地展开采访,汇总各方信息,最后成稿。通过“闲聊”的方式,也更能让科学家敞开心扉畅谈科研过程中的点点滴滴,从而获得更鲜活生动的素材。诸如《全面“无抗”养殖还有多远?》《屯里有群土味科研人》等新闻报道,便是不错的例子。

“有时新闻也可以是挖出来的,”王昊昊补充。通过一则浅短的消息,提取重点,去除冗余,深挖线索,让新闻真正有价值的部分闪闪发光,是每个记者的必备技能。

古时白居易作诗令老妪能解,与今日新闻撰稿精神亦相似。以《超“听话”的超导材料诞生了》为例,王昊昊指出科技新闻创作者需要通过谈话,自我消化,通俗概括,增强与“受体”互动,才能避免“曲高和寡”“孤芳自赏”。科技新闻的主体客体和受众在撰稿人的文字牵引下同频共振,则全民科学素养提高可指日而待也。再以《在布满“鼻涕”的山洞里“挖矿”》为例,王昊昊继续强调了做好科技新闻“翻译官”的意义,以抱璞之笔意,令通俗的泥土上开出芬芳灵动的“科技新闻花”。

讲解结束后,王昊昊又耐心解答了同学们与新闻宣传相关的疑惑。会议尾声,李迪老师对本次培训进行要点归纳总结,并结合机械院的实情,为同学们提供了不少新闻宣传工作的思路与建议。

本次会议在不同程度上刷新了各宣传干部对科技新闻撰写的认知,是一次十分有益的工作指导。作为宣传工作者,作为机械院乃至威廉希尔整体形象与学术氛围的描绘者,练就科技新闻眼,握好生花之笔,激发群众科技向往,才能让科技之花遍地开放,恣意芳华。